Da

quasi un trentennio se n'è discusso molto (uno degli ultimi, da

Da

quasi un trentennio se n'è discusso molto (uno degli ultimi, da par suo, Norberto Bobbio), molto spesso senza arrivare ad una conclusione.

par suo, Norberto Bobbio), molto spesso senza arrivare ad una conclusione.

Riflessioni in autoisolamento

La politica nel

mondo interconnesso

di Mario Talli

Oggi più che mai

torniamo a chiederci se esiste sempre e se sussisterà anche in futuro il binomio

destra/sinistra.

Da

quasi un trentennio se n'è discusso molto (uno degli ultimi, da

Da

quasi un trentennio se n'è discusso molto (uno degli ultimi, da par suo, Norberto Bobbio), molto spesso senza arrivare ad una conclusione.

par suo, Norberto Bobbio), molto spesso senza arrivare ad una conclusione.

A mio modestissimo parere,

se si continuerà a parlare di destra e sinistra esclusivamente come categorie

politiche, sia pure con varie sfaccettature per l'uno e l'altro dei due termini,

non si arriverà mai da nessuna parte. Perché le due parole in realtà non

sono altro che la semplificazione di due modi di vedere le cose, di due

concezioni che non riguardano solo la politica, ma che in qualche modo

riassumono due categorie dello

spirito o, se si preferisce, due

concezioni diverse dello stare nel mondo: l'una basata su criteri di giustizia e

di uguaglianza, l'altra che ritiene

pienamente legittimo il concetto di supremazia, principalmente in campo

economico, con le conseguenze che spesso ne derivano nell'ambito

dell'organizzazione degli Stati e in quello dei rapporti sociali. Queste due

concezioni, sempre procedendo per semplificazioni, forse esisteranno per sempre

e, in quanto tali, avranno pieno diritto di esserci, sempre che non contemplino

(o facciano da schermo) soluzioni del tipo dei diversi fascismi o del comunismo

sovietico e simili.

L'odierna realtà politica, sociale e civile in Italia e nel mondo è piuttosto

illuminante. Ho parlato prima di semplificazione. Restando sempre in questo

ambito credo si possa dire che mai come oggi e particolarmente in questi

ultimissimi tempi, dalla capitolazione dell'Urss in poi, nonostante alcune

conquiste democratiche, come, ad

esempio, nel cammino non ancora concluso della piena uguaglianza tra uomini e

donne, la destra e tutto ciò che s'intende con questa definizione appare

indiscutibilmente trionfante. E la

sinistra, al contrario, sembra che si trovi in una

sorta di apnea. Mai come oggi il centrodestra predomina in quasi tutti i

paesi e i continenti, con la sola eccezione della Cina, la quale, tuttavia,

benché nominalmente erede di un regime comunista, non è sicuramente seconda a

nessuno per la potenza e la pervasività del suo sistema di capitalismo

monopolistico.

Ma non è mia intenzione di procedere ad una approfondita disamina di

carattere

generale,

obiettivo superiore alle mie forze, ma piuttosto di concentrarmi sugli effetti

che l'espansione del capitalismo monopolistico ha prodotto nel nostro Paese, sul

nostro sistema di relazioni, sulla nostra vita pubblica e privata e infine sulla

politica. Anche per la potenza e il grado di penetrazione e di influenza che le

più recenti forme di capitalismo monopolistico, quelle attinenti il possesso

quasi assoluto, enormemente remunerativo (forse anche per la difficoltà di

accertarne gli introiti) dei

moderni sistemi informatici di comunicazione, per lo più in mano a potentissimi

gruppi finanziari stranieri. Un tempo il potere economico era in mano a

personaggi dai volti conosciuti che preferivano rispondere personalmente del

loro operato e non si sottraevano al confronto con le controparti, comprese le

rappresentanze dei lavoratori, ossia i sindacati, pur se molto spesso con

atteggiamenti di chiusura ad ogni possibilità di intesa. I sindacati, a loro

volta, erano costantemente impegnati in un una sorta di confronto quasi

quotidiano con i datori di lavoro, non sempre facile, ma reso meno

generale,

obiettivo superiore alle mie forze, ma piuttosto di concentrarmi sugli effetti

che l'espansione del capitalismo monopolistico ha prodotto nel nostro Paese, sul

nostro sistema di relazioni, sulla nostra vita pubblica e privata e infine sulla

politica. Anche per la potenza e il grado di penetrazione e di influenza che le

più recenti forme di capitalismo monopolistico, quelle attinenti il possesso

quasi assoluto, enormemente remunerativo (forse anche per la difficoltà di

accertarne gli introiti) dei

moderni sistemi informatici di comunicazione, per lo più in mano a potentissimi

gruppi finanziari stranieri. Un tempo il potere economico era in mano a

personaggi dai volti conosciuti che preferivano rispondere personalmente del

loro operato e non si sottraevano al confronto con le controparti, comprese le

rappresentanze dei lavoratori, ossia i sindacati, pur se molto spesso con

atteggiamenti di chiusura ad ogni possibilità di intesa. I sindacati, a loro

volta, erano costantemente impegnati in un una sorta di confronto quasi

quotidiano con i datori di lavoro, non sempre facile, ma reso meno

difficoltoso

dalla omogeneità delle prestazioni richieste ai lavoratori, solitamente

suddivisi in grandi categorie perfettamente classificabili e riconoscibili. Il

contrario di quanto accade oggi in una situazione quasi capovolta, nella quale

il rapporto di lavoro è enormemente frastagliato: alle categorie omogenee per

mansioni e relativo trattamento si stanno sempre più sostituendo prestazioni di

tipo articolato e flessibile, magari con il supporto di strumenti informatici,

sia per ciò che attiene la forma pratica e simbologica – il rapporto tra

lavoratore e luogo di lavoro – sia riguardo alle connotazioni contrattuali,

piuttosto complicate e “spezzettate”.

difficoltoso

dalla omogeneità delle prestazioni richieste ai lavoratori, solitamente

suddivisi in grandi categorie perfettamente classificabili e riconoscibili. Il

contrario di quanto accade oggi in una situazione quasi capovolta, nella quale

il rapporto di lavoro è enormemente frastagliato: alle categorie omogenee per

mansioni e relativo trattamento si stanno sempre più sostituendo prestazioni di

tipo articolato e flessibile, magari con il supporto di strumenti informatici,

sia per ciò che attiene la forma pratica e simbologica – il rapporto tra

lavoratore e luogo di lavoro – sia riguardo alle connotazioni contrattuali,

piuttosto complicate e “spezzettate”.

A questo mutamento

epocale gli imprenditori nostrani hanno cercato di adattarsi e, anche se non è

stato sempre facile, credo si possa dire che ci sono riusciti abbastanza bene.

La stessa cosa non si può dire per ciò che riguarda i sindacati: la

disarticolazione

dei

tradizionali rapporti di lavoro, la frantumazione del medesimo in una infinità

di sotto-categorie, la difficoltà spesso di individuare anche fisicamente la

controparte, hanno reso il loro lavoro molto più difficile e complicato.

dei

tradizionali rapporti di lavoro, la frantumazione del medesimo in una infinità

di sotto-categorie, la difficoltà spesso di individuare anche fisicamente la

controparte, hanno reso il loro lavoro molto più difficile e complicato.

Tutto questo ha

comportato non solo immediati riflessi, anche economici ma non solo, sul

rapporto tra datori di lavoro e prestatori d'opera, annacquando quello che un

tempo era definito come scontro di classe, ma si è riverberato, com'era

inevitabile, sulla società intera, sui modi di essere e i comportamenti di tutti

quanti noi per la mancanza sempre più avvertita di punti fermi cui riferirsi

dopo la scomparsa dei “puntelli” ideologici di un tempo con quel che di positivo

e di negativo che avevano in sé.

Il

profondo mutamento che è avvenuto ha pressoché lasciato intatto (anche se le

forme in alcuni casi sono cambiate) il predominio delle categorie facenti capo

all'imprenditoria e alla finanza, lasciando abbastanza “scoperte” quelle

sottostanti. E quando uso il termine “predominio” non sottintendo soltanto

quello economico, ma vi

annetto

anche il quasi inevitabile effetto sul modo di pensare e di vivere di tutti

quanti noi.

annetto

anche il quasi inevitabile effetto sul modo di pensare e di vivere di tutti

quanti noi.

L'esempio più probante di quanto sto dicendo l'abbiamo proprio qui, in

Italia. Mi riferisco al “fenomeno” Berlusconi, esempio paradigmatico

dell'influenza che una determinata “cultura”, intesa come modo di essere e di

comportarsi, ha su una società intera. L'ascesa di Berlusconi nel firmamento

degli affari e della politica in Italia è avvenuta come tutti sappiamo in epoca

diversa da quella attuale, ma gli effetti di questo avvento possono essere

ravvisati oggi come non mai. Non è il caso qui di ripercorrere le tappe delle

fortune berlusconiane e quel che di poco trasparente

ed eticamente discutibile esse celavano, ma piuttosto di dedicare un po'

di attenzione al grado di influenza che il suo impero mediatico – le televisioni

e i giornali – esercita sul presente della nostra società.

Il Berlusconi delle origini aveva già capito, in anticipo su molti altri,

l'importanza del più moderno dei mezzi

di

informazione, appunto la Tv. Meriterebbero un capitolo a parte le battaglie

allora ingaggiate per il possesso di una televisione locale e le graduali

conquiste successive, sempre in questo ambito. Per ora è sufficiente notare che

in questo momento in Italia l' ”impero” televisivo di Berlusconi è il più

consistente, superiore perfino, per numero di reti e di canali, a quello

pubblico con cui in un passato ormai lontano ha a lungo duellato.

di

informazione, appunto la Tv. Meriterebbero un capitolo a parte le battaglie

allora ingaggiate per il possesso di una televisione locale e le graduali

conquiste successive, sempre in questo ambito. Per ora è sufficiente notare che

in questo momento in Italia l' ”impero” televisivo di Berlusconi è il più

consistente, superiore perfino, per numero di reti e di canali, a quello

pubblico con cui in un passato ormai lontano ha a lungo duellato.

Circa l'influenza che le televisioni berlusconiane esercitano sulla

società italiana, credo che ci sia ben poco da dire per quanto attiene

l'influenza politica: essa è visibile per chiunque, basta sintonizzarsi con una

delle sue Tv. Quella sul costume italico è invece forse meno evidente, più

sottintesa, ma a lungo andare probabilmente ancora più incisiva e produttrice di

effetti e conseguenze. Basterà citare alcune “perle” delle televisioni

berlusconiane per renderci conto del tipo di messaggio che esse introducono nel

tessuto più intimo del nostro Paese. Cito per primo “Il Grande fratello”,

trasmissione che si è conclusa di recente. Questa volta

agli “onori” degli schermi televisivi c'erano delle persone presentate

come significative ed importanti, soltanto perché avevano partecipato con ruoli

assolutamente secondari per non dire insignificanti a qualche spettacolo,

televisivo o meno, di nessuna portata culturale e tantomeno artistica.

Le televisioni

berlusconiane mostravano pressoché ininterrottamente queste persone trascorrere

le loro giornate da nullafacenti, intente a chiacchierare di argomenti futili,

consumare i pasti (qualche volta anche preparandoli, ed era

questa l'unica occasione in cui si esibivano in una funzione attiva),

sonnecchiare avvolti in pesanti coperte o abbronzarsi esponendosi ai raggi

solari. Tutto questo beninteso non era “colpa” (se di colpa, sia pure tra

virgolette si può parlare) loro, era il programma a prevedere che questo e solo

questo dovessero fare. Intanto le loro immagini

rimbalzavano sui teleschermi domestici e ci saranno stati sicuramente

coloro che queste persone le

ammiravano e le invidiavano.

Più o meno allo stesso genere appartiene un'altra trasmissione della Tv

del “cavaliere”. Mi riferisco a “Uomini e Donne”, in onda ormai da moltissimi

anni, dove appunto persone di entrambi i sessi sono chiamate a dichiarare in

pubblico, alle persone oggetto del loro interesse, i propri sentimenti, veri o

presunti che siano. Ma i propri sentimenti veri o presunti che siano. Ma io non

posso prolungarmi nella descrizione

perché (contravvenendo al dovere più elementare, di un giornalista, quello di

documentarsi) proprio non ce la fo a sorbirmi, anche solo per poco, quel tipo di

spettacolo. Credo comunque di poter dire che si tratta della banalizzazione

di sentimenti autentici come

l'amore, il desiderio, l'intenzione di trovare un compagno o una compagna con

cui condividere l'esistenza.

L'ultimo esempio che voglio citare è “Forum”, che a volte invece guardo e

ascolto perché fin da quando cominciai a fare il giornalista i processi mi hanno

sempre interessato e incuriosito e perché ci sono dei bravi giuristi nelle vesti

di giudici giudicanti. I quali però, con loro evidente disappunto, sono

costretti a subire le chiassose e insopportabili intemperanze degli imputati e

dei loro accusatori, propagando

un'idea delle aule dove si amministra la giustizia e dei modi in cui si

esercita, oltre che falsa, certamente non gratificante. Il tutto sotto lo

sguardo impassibile di una signora con gli stivali, presente mattina, pomeriggio

e sera negli studi del

cosiddetto Biscione.

Tutti i linguaggi e quello televisivo in particolare conservano in sé due modalità espressive: una è diretta e l'altra figurata e subliminale. Il secondo di questi linguaggi alla lunga è quello che ha più efficacia e perciò produttivo di maggiori effetti e conseguenze in senso positivo o negativo. Tutto dipende, come è ovvio, dal tipo di messaggio che si vuole trasmettere, anche se non sono da escludere effetti imprevisti. Facciamo l'esempio di una trasmissione come “Il Grande fratello”. A prescindere dalle intenzioni di chi l'ha ideata, un messaggio subliminale che essa immediatamente trasmette è che quel che conta nella vita è essere in possesso di una bella presenza e di un fisico adeguato. Tutto il resto, magari discutere di temi importanti e di qualche interesse passa in secondo piano, quel che soprattutto importa per attirare l'attenzione degli amanti del genere è il cazzeggio.

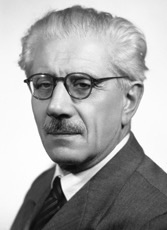

Nelle foto, dall'alto verso il basso, l'arco costituzionale dei primi anni della Repubblica Italiana. Questi i leader dalla sinistra alla destra: Ferruccio Parri, Palmiro Togliatti, Pietro Nenni, Giuseppe Saragat, Alcide De Gasperi, Giovanni Malagodi.